David Cronenberg, U.S.A/Canada, 1986, 96 min

Remake du « The Fly » de Kurt Neumann réalisé en 1958, cette nouvelle version fit entrer David Cronenberg, obscur réalisateur canadien, dans la sphère de l’Horreur mainstream. Preuve en est que les années 1980 marquent un tournant dans le traitement des œuvres horrifiques au sein de la pop culture. Ambassadeur du Body Horror, David Cronenberg avait alors l’histoire parfaite, les moyens nécessaires, un casting en or et un distributeur de premier plan assurant une vaste diffusion.

À la vue du résultat final, il est aujourd’hui difficile de comprendre comment une œuvre aussi extrême à pu sortir des studios des 20 th Century Fox et rencontrer en plus un tel succès. Nombre de cinéastes indépendants perdent de leur superbe lors de leur passage d’un système de production libre vers un système plus exigeant. Bien loin de s’assagir, David Cronenberg poursuit ici sa quête horrifique et de l’évolution des corps, entreprise dans ses précédents films, jouissant d’une grande liberté et de moyens conséquents. Si le « The Fly » n’est pas né sans certaines concessions (sa version originale était encore plus brutale), il demeure l’un des chefs-d’œuvre de l’Horreur made in eighties.

« Mais ça ne risque rien ! » – par ce scientifique de série B…

« The Fly » reprend le postulat de l’original, sorti 28 ans plus tôt, mais il explore plus en profondeur la mutation du scientifique. Ce dernier, Seth Brundle (interprété par le toujours admirable Jeff Goldblum), est présenté comme un type un peu fou, mais terriblement sympathique. Le récit évite en effet l’écueil du cliché, en tissant un véritable lien entre le personnage et l’audience, afin qu’elle puisse, si ce n’est s’identifier, éprouver une vraie sympathie. Évidemment, cette démarche n’a pour but que de créer le malaise lorsque le film prend une tournure de plus en plus sombre et atrocement terrifiante.

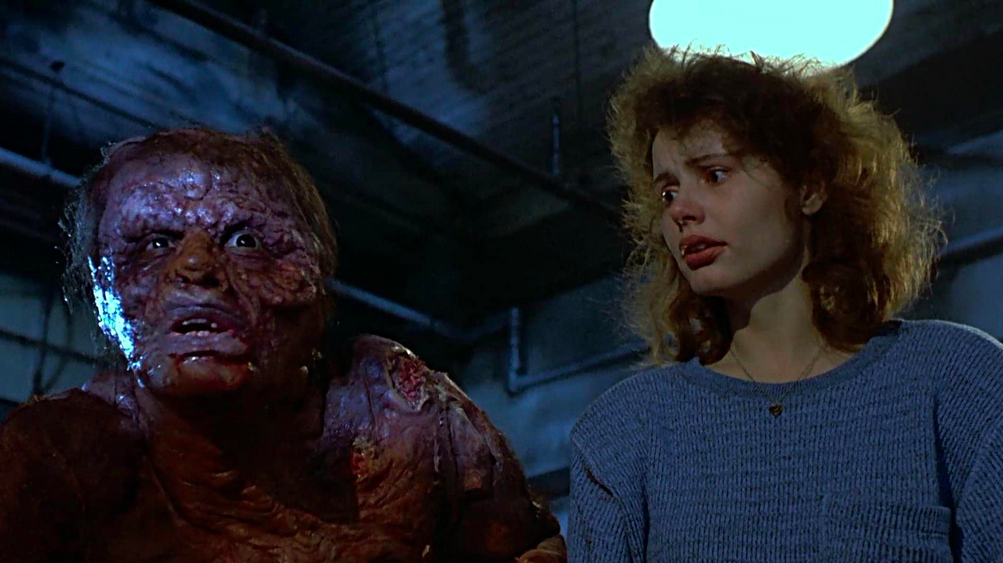

Afin d’humaniser encore un peu plus le personnage, la relation qu’il noue avec la journaliste Veronica Quaife (à qui Geena Davis offre toute sa dimension), nous permet d’éprouver toujours plus d’affection. Ces deux personnages correspondent à des archétypes faciles, autour desquelles toute l’histoire se structure, et les comédiens leur donnent une vraie texture. Cela offre à « The Fly » une dimension dramatique hors norme. Ainsi, pendant une heure tout se passe plutôt bien, comme une classique success-story à l’américaine. Elle n’a pour but que de faire oublier à ses spectateurices que c’est un film d’horreur, redoublant d’intensité lors de son acte final.

« Je suis un insecte qui rêvait qu’il était un homme et aimait ça »

Une fois le décor posé, les différentes relations entre les personnages exposés et le sujet de fond bien installé, c’est alors que le film entre progressivement dans l’Horreur la plus pure. Graduellement, à mesure que l’état physique de Seth Brundle décline, nous sommes invités à prendre la place du point de vue de Veronica. En partageant son expérience absolument horrible, l’audience devient tout aussi impuissante que les différents personnages, et ne peut que se résoudre à subir la dernière demi-heure. Et par « subir », ce n’est pas là l’emploi hasardeux d’un mot qui peut sembler fort, bien au contraire.

Lors de son expérience de téléportation, Seth, qui était un peu bourré, fusionne par accident avec une mouche, ce qui restructure toute sa combinaison génétique. De ce petit détail qui fait « bzz bzz », c’est l’opportunité pour David Cronenberg d’explorer ce qui semble le fasciner depuis ses premiers films. À savoir la décomposition des chairs, la nature primale de l’être humain, l’ultraviolence et le nihilisme, celui du désespoir de n’être autre qu’un amalgame de fluides destinés à pourrir. Si ce remake possède un côté pop, certainement dû à son esthétique très ancrée dans les années 1980 et des effets spéciaux incroyablement réalistes, derrière la forme se trouvent exactement les obsessions de son auteur.

Après « La Mouche » de David Cronenberg, voici « La Mèche » de David Kronenbourg

Tout au long de sa carrière (plutôt riche), David Cronenberg n’a eu de cesse que d’explorer la nature humaine au cœur de son temps. En 1986, c’est donc au beau milieu des réflexions technologiques, de l’intérêt des forces militaires pour les innovations, et de la récupération politique à des fins guerrières. Très clairement, c’est ce qui compose le sous-texte du film, très proche de celui de 1958, alors en pleine Guerre Froide. Ne jamais oublier que les années 1980, en termes de culture et de géopolitique, sont un revival raté des années 1950.

Voici donc le contexte, dans lequel David Cronenberg s’amuse à faire évoluer ses personnages, de simples individualités, peu concernés par le grand tableau, mais passionnés par leurs centres d’intérêt. Seth se montre près à tout donner pour son domaine scientifique, la téléportation (sans doute un fan de Star Trek qui a mal tourné), quand Veronica peut tout donner pour un scoop. Ça, c’est la réalité des personnages, leur quotidien, avec leurs leitmotive. Le film n’aborde jamais frontalement la situation géopolitique du pays, puisque de toute façon il suffit d’ouvrir n’importe quel journal (à l’époque) pour savoir ce qu’il se passe. Et c’est là où toute l’œuvre de David Cronenberg devient fascinante. Dans la lente et longue agonie de l’humanité, c’est par le détail de la chair pourrissante qu’il s’ancre dans son temps.

Dans les années 1980, les évolutions scientifiques, en termes de médecine par exemple, avancent particulièrement vite. C’est aussi la décennie qui voit arriver l’une des maladies les plus meurtrières de notre époque, le SIDA. Il est difficile de ne pas penser à cela devant le film, même si bien entendu la décomposition de Seth Brundle, qui se renomme Brundlefly, se révèle bien plus large et interroge également notre rapport au cancer. La maladie demeure au centre du récit, et son troisième acte fait naître une sorte d’impuissance, chez les personnages, mais aussi chez les spectateurices. Il devient insoutenable de devoir regarder la fin de Brundlefly approcher, sans pouvoir faire grand-chose.

La mouche lui va si bien

À grand renfort de prothèses et de maquillage dégueulasse, David Cronenberg n’épargne rien à son personnage et à son audience. L’horreur reste ici particulièrement frontale, même si on est loin du Torture Porn (le film à un message quand même). Comme une créature de Frankenstein ou un Mr Hyde, Brundlefly est peu à peu mis en scène avec une dimension baroque. Elle fait appel à différents mythes, laissant le métrage entrer dans une tradition qui ne fait que rendre hommage à tout un pan cinématographique des films de monstres. Au sensuel Dracula, aux mystérieux Loups-Garous, au bestial King Kong, au romantique Dr Jekyll, vient donc s’ajouter le peu ragoutant Brundlefly, la mouche humaine.

David Cronenberg est un vrai auteur, dans tous ses films, et même les moins bien, il a toujours quelque chose à raconter. Il ne se contente pas de juste mettre en boite un objet d’exploitation sans réflexion (même si bien souvent ça y ressemble). C’est un cinéaste complet et jusqu’au-boutiste, qui a une vraie vision, mais aussi une véritable passion pour les productions de genre. Comme dans le cas de « The Fly », il n’y a jamais de prétention dans le cinéma de Cronenberg, ou de volonté de trop intellectualiser un propos. Il montre juste les réflexions nées de ses fascinations, souvent morbides, mais toujours par l’image. Si « The Fly » est un vrai film d’horreur dans le sens le plus noble du genre, David Cronenberg est lui un vrai cinéaste, dans le sens le plus noble de la fonction.

Laisser un commentaire