Tobe Hooper, U.S.A, 1982, 114 min

Sorti en juin 1982, sept jours avant « E.T», « Poltergeist » se présente comme une variation de ce dernier. La réflexion ne porte pas ici sur l’enfance et le deuil, mais sur l’adaptation au monde « adulte », avec ce que cela implique de responsabilités, d’erreurs et surtout de pression sociale et systémique, surtout pour la Femme.

Écrit et produit par Steven Spielberg, le film souffre encore aujourd’hui de l’influence de ce dernier, au point de sous-estimer tout le travail de Tobe Hooper. Certes, Spielberg se montrait très présent sur le tournage, puisqu’il n’avait pas pu le réaliser pour des raisons conjoncturelles en lien avec les règles et la situation du Hollywood des années 1980. Mais cela ne veut pas dire que Hooper n’ait pas bénéficié d’une marche de manœuvre conséquente, ce qu’il continuera à défendre, jusqu’à sa disparition en 2017.

Oui, « Poltergeist » est un film de Tobe Hooper.

En effet, visuellement le film reprend beaucoup au style de Spielberg, surtout dans sa représentation de la middle class Américaine et la fameuse banlieue californienne. Mais c’est un peu pauvre comme arguments, puisque durant toutes les années 1980, et même encore aujourd’hui, cette façon de mettre en scène les suburb s’inspire de la vision de Spielberg. C’est alors qu’il est intéressant de se souvenir que « Poltergeist » est sorti une semaine avant « E.T».

Bref, pour se donner une idée du rôle conséquent de Tobe Hooper, il suffit de faire la part des choses en lisant les témoignages de l’équipe technique. Parfois contradictoires, ils penchent quand même beaucoup plus en faveur de Hooper que d’une hypothétique phagocytassions artistique par le producteur. Les interviews de Spielberg s’avèrent en ce sens également riches, puisqu’il rend sans cesse ce qui appartient à Tobe Hooper. Dès lors, « Poltergeist » apparaît clairement comme une collaboration étroite, et non une simple commande ou le mépris affiché d’un producteur envers un auteur.

Non, la maison n’est pas bâtie sur un ancien cimetière indien.

Le budget de « Poltergeist » dépasse les dix millions de $, ce qui pour Tobe Hooper représente une somme inespérée, lui qui jusque-là était habitué aux productions fauchées réalisées dans son coin. Mais son atout principal c’est le cœur, un fait qui n’a visiblement pas échappé à Spielberg. Pour s’en convaincre, il suffit également de voir les quelques productions bénéficiant de budgets conséquents que Hooper entreprendra par la suite.

Sa patte reste constante, malgré une réussite qui ne demeure pas toujours au rendez-vous, elle permet néanmoins de prendre conscience de qui se trouvait dernière la caméra lors de la réalisation. Prévu au départ comme une sorte de suite à « Close Encounters the Third Kind », lors du processus créatif, Tobe Hooper (engagé par Spielberg après que ce dernier ait vu « The Funhouse ») opta pour remplacer les aliens par des esprits vénères. Offrant ainsi une direction plus axée sur l’épouvante, le cinéaste n’avait plus qu’à se faire plaisir.

Alors, quand le papa de Leatherface s’associe avec le papa d’E.T, ça donne quoi ?

Reconnu comme l’un des plus grands films d’épouvante de l’histoire d’Hollywood, « Poltergeist » ne subtilise en rien sa réputation et à plus de 40 ans, il demeure d’une efficacité rare. Même si le créneau de la peur s’avère aujourd’hui relativement bien comblé, des sagas telles que « Insidious » (clairement un plagiat total) ou « The Conjuring » peinent certes à tenir la distance face à ce monument. Mais, il existe bien entendu des petits métrages plus efficaces. Toutefois, « Poltergeist » dans son genre, et en son époque, marque d’une empreinte indélébile le film de fantôme. La production s’avère onéreuse, le succès critique et public est au rendez-vous (ce qui pour un horror flick reste peu fréquent) et il a influencé, en un sens, l’industrie de l’horreur à l’Américaine.

Absolument spectaculaire, sa construction en strate favorise une montée en tension, qui explose totalement à la fin, au point que le film de Tobe Hooper est devenu une référence. La partition est parfaite, accentuée par l’alchimie entre Hooper et Spielberg. Alors que l’un apporte une horreur presque viscérale, l’autre appose un regard nostalgique, presque naïf, sur une Amérique qui en 1982 amorce une transition. À la lumière de leurs filmographies (d’avant » 82), il y a plus de points communs qu’il n’y paraît entre ces deux auteurs.

Deux approches nuancées de l’Amérique

Steven Spielberg et Tobe Hooper possèdent une vision particulièrement critique de l’Amérique d’après l’assassinat de Kennedy. Dans leurs films (dès « Sugarland Express » pour Spielberg et « The Texas Chainsaw Massacre » pour Hooper), ils s’amusent à montrer avec incision les dysfonctionnements d’une société absurde. Les années 1970, aux États-Unis, apparaissent en ce sens comme le point d’ancrage d’une schizophrénie latente, qui voit Richard Nixon élu en plein Flower Power… Chacun se démarque alors avec un style propre, le blockbuster pour Spielberg et l’horreur indé’ pour Hooper, ils apportent un regard complémentaire. La pertinente addition de leurs visions confère à « Poltergeist » une dimension sous-textuelle à la puissance évocatrice rare et inédite.

La famille Freeling, tout fraîchement installée dans la maison de leurs rêves, au cœur du voisinage de leur rêve, vit pleinement leur rêve américain. Steve, sur sa fin de trentaine, est agent immobilier et travail pour l’agence qui propose les bâtisses génériques de cette nouvelle banlieue où il s’est établi. Diane, mère au foyer, s’occupe de la petite Carol-Ann, du jeune Robbie et de l’ado Dana, qui se prépare pour son entrée à l’université. Tout va pour le mieux dans le meilleur des Mondes, au sein de ce cliché familial parfait. Le père travail non-stop et permet un niveau de vie décent à sa famille, Diane est un peu une « femme enfant », rarement prise aux sérieuses, et les enfants sont absolument parfaits. Jusqu’à ce que patatra…

Le mirage de l’American Way of Life

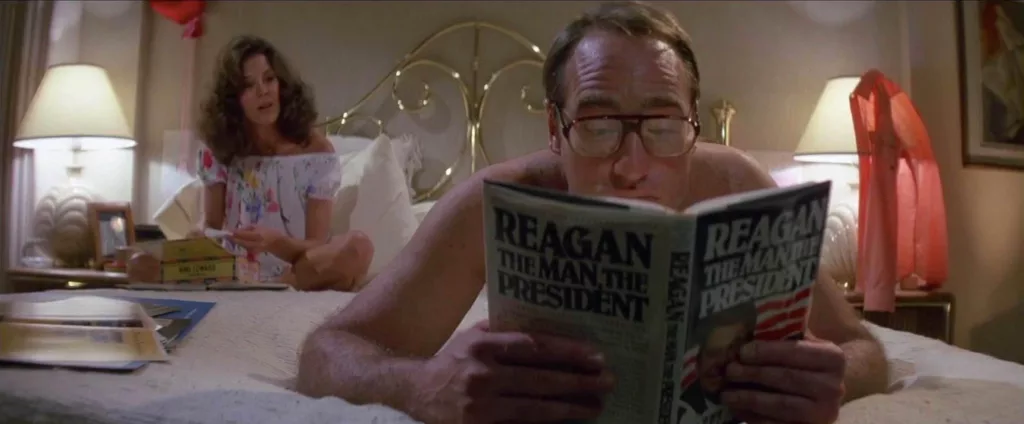

Après avoir posé son décor et ses personnages, le récit prend un irrévérencieux plaisir à tout exploser à gros coup de masse. Ce n’est pas égratigné que se retrouve l’American Way dans ce film, c’est pulvérisé qu’il est. Plus ou moins apolitiques, les Freeling vivent avec leurs temps. Steve lit la biographie d’un Ronald Reagan tout juste élu, quand Diane, en souvenir de leurs années étudiantes, se jette un petit joint, duquel Steve profite bien entendu. Les Freeling correspondent à un produit contemporain, un idéal de famille extrêmement normé. Ils sont beaux, en parfaite condition physique et très bien intégrée à leur communauté. Le break trône dans l’allée, face au garage rempli d’outils, le jardin fleuri est parfaitement tondu, et bien entendu s’y trouve l’incontournable Golden Retriever.

Lorsque le drame frappe, le film prend ainsi une orientation surnaturelle, passant de l’épouvante à l’horrifique. Des aspects parfaitement bien déclinés, qui montrent que la patte Tobe Hooper, avec du budget, s’avère admirable. Tout le côté « genre » du métrage le lie à sa filmographie antérieure, comme une preuve supplémentaire de son empreinte laissée sur l’ensemble de cette production. Cependant, au-delà de sa nature d’épouvante, si « Poltergeist » s’est autant démarqué (et se démarque encore), c’est parce qu’il aborde finalement un mal de société. En 1982, il était très peu évoqué, car très peu conscientisé : la dépression.

La dépression au cœur d’un récit de fantômes

En effet, sous couvert d’une invasion de fantômes, qui rendent fous les Freeling, il y a au milieu de ça une jeune adulte en souffrance : Diane. C’est bien simple, durant les deux tiers du récit elle ne trouve jamais sa place au sein de sa famille, mais aussi parmi ses amies, qui pour la plupart sont en réalité les femmes des amis de Steve. Reléguée à un rôle secondaire, si à la maison c’est elle qui s’occupe tout, c’est Steve qui fait tourner le foyer, puisque c’est l’Homme. Durant tout le métrage, Diane plonge lentement dans une dépression, subtilement évoquée par le biais d’évènements surnaturels qui se multiplient.

La métaphore ne s’arrête pas là bien entendu, puisqu’un drame vient frapper cette famille modèle, qui peut se comprendre comme la perte d’un enfant et le deuil qui s’en suit. Lorsque la tragédie fragilise l’embryon familial des Freeling, Steve se montre soudainement inutile, quand celle qui porte à bout de bras un foyer meurtri [comme toujours] c’est la Femme. Diane se révèle alors, au point qu’entre le début et la fin du récit, ce n’est plus la même personne. Steve demeure quant à lui le bon gars, qui ne se pose pas trop de questions et continue de faire comme on lui a toujours dit de faire. Cependant, en pur produit de son temps, lorsque la machine déraille, il devient incapable de gérer quoi que ce soit.

Le conformisme tue

C’est alors que « Poltergeist » peut se percevoir en écho avec « E.T» (bien plus qu’avec « Close Encounter of the Third Kind » où c’est le père de famille qui tombe en dépression). Dans « E.T», la mère porte seule son foyer, avec ses trois enfants, après que son ex-mari les ait abandonnés par lâcheté. Ces deux productions, estampillées Spielberg, proposent ainsi deux portraits de femme, qui en 1982 s’avérait relativement rare, permettant d’aborder un fait de société qui frappa l’occident d’après-guerre. Lorsque le consumérisme s’imposa en norme et que tout devint identique, du grille-pain à la voiture, de la maison aux vêtements et de l’éducation à un mode de pensée unique naquit un mal. Il rongea mentalement les femmes abandonnées au foyer, progressivement mises au ban de la société.

Sous couvert de grand spectacle et d’épouvante, c’est donc d’un sujet rare, encore peu abordé de nos jours, dont s’empare le film. C’est ce qui le rend terriblement réaliste, car il est totalement ancré dans nos us et coutumes. Cette famille, il est facile de la rencontrer à n’importe quel coin de rue, c’est même parfois la nôtre. Elle est celle dont nous sommes issus, ou celle que certains peinent encore à construire, malgré l’absurdité d’un modèle de société obsolète. Mais à modeler un mode de vie dans un conformisme, tout le monde ne peut pas s’y retrouver. Diane Freeling passe ainsi par différentes étapes, pour se révéler la véritable cheffe de famille, au point même que le scénario aborde la figure d’autorité d’une manière particulièrement subtile.

Une œuvre forte sur la condition féminine

Alors que les esprits kidnappent Carol-Ann, une clairvoyante demande à ce que le père la gronde. Ce dernier se défend immédiatement de ne pas être le seul à gueuler et encore moins de faire subir les moindres sévices corporels à son enfant. Il prend alors son air de dur, très peu crédible, qui vient accentuer le fait que dans sa propre famille, Steve ne serait rien sans Diane. Lorsqu’il menace Carol-Ann de lui passer un savon, il insiste bien en précisant « de nous deux ». Il ne peut se considérer comme l’unique garant de l’ordre, puisque ce rôle-là aussi s’avère tenu par Diane, la véritable figure d’autorité. Cette séquence permet une réflexion particulièrement profonde du drame qui touche cette famille. Non pas que Steve soit un mauvais père, au contraire même, il se montre sans cesse bienveillant et impliqué avec ses enfants. Non, ce qui est pointé du doigt c’est que Diane se voit rarement considérer comme sérieuse. Elle « fait jeune », elle est cool et ne se prend pas la tête, malgré le fait qu’elle élève en réalité quatre personnes entre 6 et 38 ans.

Voilà pourquoi « Poltergeist » fut, est, et demeurera une œuvre d’exception. Ce n’est pas un simple film d’épouvante comme on en croise tous les quatre matins. Il possède une vraie texture et un propos profond, qui illustrent à merveille le dysfonctionnement certain d’une société patriarcale où la figure du père prévaut sans cesse sur la femme et les enfants. Or, dans moult cas, ce conformisme contre nature pète un peu à la gueule de ceux qui refusent de voir qu’il existe d’infinies possibilités de modèles. Des alternatives bien plus humaines, qui autorisent de replacer à la fois la femme et les enfants dans une place tout aussi centrale que le père. Ce dernier étant devenu le symbole d’un modèle de société qui a vécu, et en 1982 (déjà), Tobe Hooper et Steven Spielberg venaient souligner cette problématique, qui peine encore aujourd’hui à se faire systématique.

N’est-ce pas là un parfait travail de collaboration ?

L’intérêt de cette œuvre ne se trouve donc pas dans savoir « si Spielberg a volé le film à Hooper », ni même d’être au fait si une malédiction a frappé cette [future] franchise. Ces évènements extra-diégétiques empêchent trop souvent d’aborder de front le vrai propos de ce chef-d’œuvre intemporel, qu’il est important de revoir, de redécouvrir et de continuer à montrer à quiconque. Ne pas oublier que l’homme derrière la caméra, celui qui partage sa vision par son œil d’artisan, n’est autre que Tobe Hooper et il est grand temps de lui rendre ce qui lui appartient. Pour s’en convaincre, il suffit de retirer tout ce qui ressemble à du Spielberg pour réaliser que c’est bien un film de Hooper. Ôtez ce qui constitue son cinéma et bien il subsiste un film de Spielberg.

Quant à ceux qui préfèrent continuer de croire que Spielberg eut une emprise toxique, il suffit de jeter un œil à « Invaders From Mars » et « The Texas Chainsaw Massacre 2 » en 1986, pour se convaincre du contraire. Toujours respectueux l’un envers l’autre, les deux cinéastes sont demeurés en bon terme, au point de collaborer à nouveau par la suite et avec succès. Il y a donc bien plus important dans « Poltergeist » qu’une rumeur où tout le monde a un peu son avis, comme par exemple une magnifique réflexion sur l’émancipation de la Femme. À cette époque, les États-Unis et l’Occident pratiquaient un grand pas en arrière. Là se trouve ce qu’il faut retenir de ce chef-d’œuvre, signé Tobe Hooper.

Fin.

Pour en Savoir Plus

Poltergeist sur Rottent Tomatoes

Laisser un commentaire